不動産の取引の際に使われる測量図面のお話

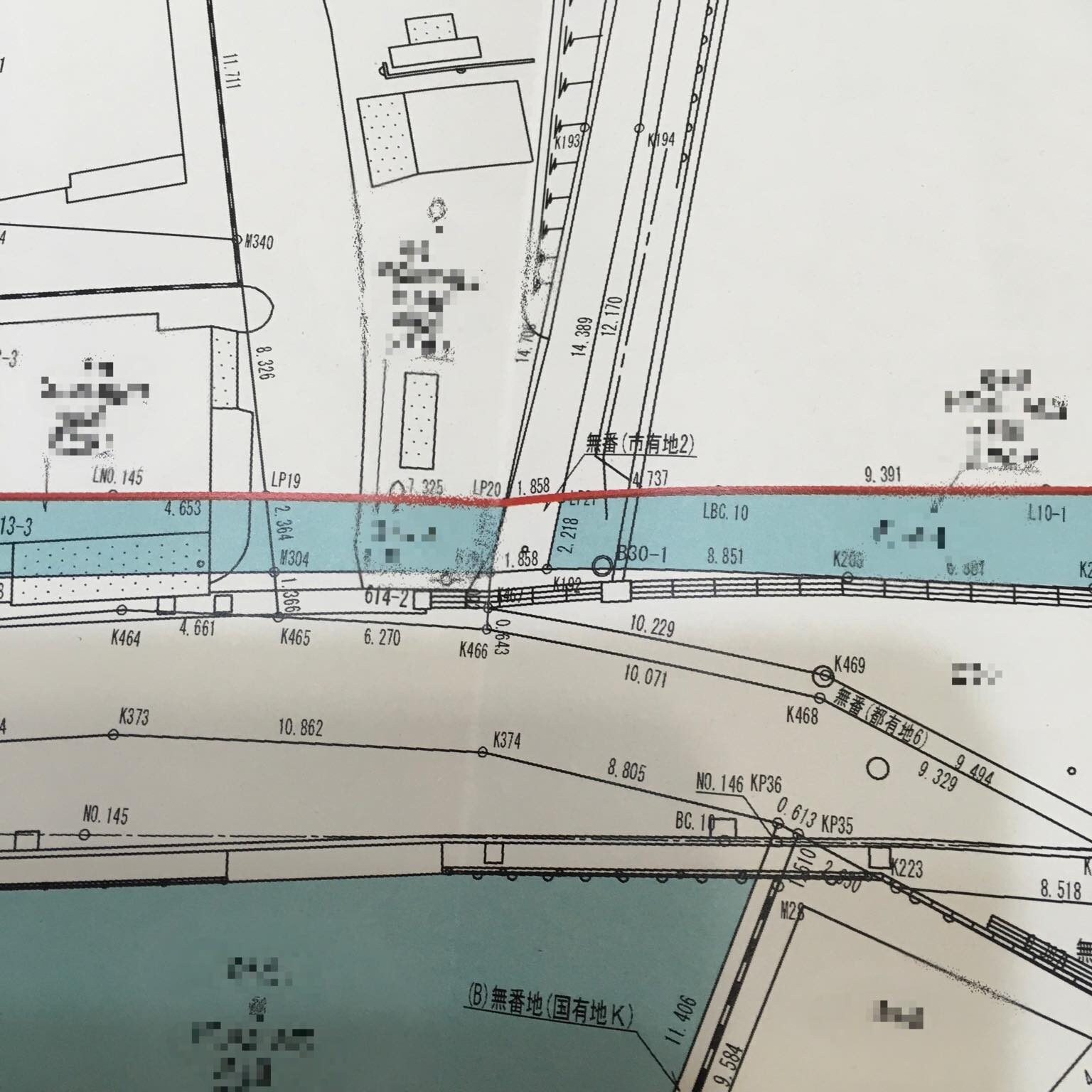

不動産会社から売買するから「測量してほしい」との相談。たいていの場合、求められている作業は、『境界確定測量』。業務完了後の納品図面のタイトルは、「確定測量図」、「求積図」、あるいは「境界確定図」と書かれていることが多い。対象地と隣接している全ての民有地と道路・公園(公共用地)などの官有地と、全ての境界について所有者同士で現地立会確認して境界標が埋設された状態の測量図面。作業量も多く繊細なうえ、隣接所有者との同意・承諾が必要になるためコミュニケーション能力も必要になる測量業務。

法務局に備え付けられる境界の確定している測量図が地積測量図と呼ばれている公の図面である。

依頼者(主に不動産会社)によって測量図面のタイトルが指示されることがある。

地積測量図

これは上述の通り、確定測量図・境界確定図・求積図など隣接土地所有者との境界が立会確認されて確定している図面で、法務局に認められて法務局に正規の図面として備え付けられている測量図の正式な名称(タイトル)図面である。

本来、筆界確認書まで取り交わして境界確定された図面は、法務局に申請して備え付けられる方がよろしいのだが、依頼者にとっては登記申請費用を節約したいのだろう。登記申請前までの境界確定測量の業務依頼が圧倒的に多いことが現実です。

現況測量図

現況平面図・現況実測平面図・現況図・測量図・区域線図など、呼び方(図面のタイトル)は無数にあるが、現況をただ図面化しただけもののであり、隣地境界の確認もなく、道路や公園などの公共施設との筆界も未定であり単なる参考図面でしかない。

売買などの対価を伴う取引には到底使用できる図面ではないことに注意する必要がある。

ただし、元から所有している土地に建物を再建築する時に使用されることが多いことも現実だ。

また、国や行政が行っている14条地図作成や地籍調査の成果も、個人的には確定測量よりも現況測量に近い成果だと考えています。

まとめ

個人・法人を問わず財産状況の把握や売買等の取引のために行う測量は、確定測量まで求められることが大半です。それには、過去に測量され法務局に備え付けられている地積測量図の現地との整合性を確認することが必要ですし、土地所有者が保管している測量図があった場合でも、現地確認は必要だと思っています。

そして、一方的に整合性を判断するのではなく、隣接土地所有者との立会確認までする必要があると思っています。

不動産はとても高価な財産です。測量ミスがあった場合、とても調査士ひとりで補償することができません。依頼者(土地所有者)の財産を守ることが第一です。業務の一部を省略してまで測量業務の費用を節約する考え方には不安を拭い去れません。

やるべきことはきっちり全部行うべきですし、極端な価格交渉に応じてまで業務を受注するべきではないと思います。

事故が起きたときには、依頼者(土地所有者など)だけでなく受注し業務を行った土地家屋調査士・測量士ともに莫大な損失が生まれることになるからです。

こちらもご参照ください。確定測量と現況測量 https://hina3blog.com/wp-admin/post.php?post=1654&action=edit

コメント